位于昆仑山南的伏虎岩,俗称虎岩山,只二百来米海拔高程,但山不在高,有仙则名。《惠安县志》载云:宋泉郡太守蔡忠惠(即蔡襄)曾在此山中读书,且在山门书刻“伏虎胜景”四字。明崇祯年间因女尼增建庭台小阁而凿去一半,别开廊门,乃摹仿其字迹另刻于寺前左侧岩石上。相传元朝南史隐曾为蔡襄与传说中的道养和尚撰写一副对联:

忠惠当年此读书驾碧海之青龙文章经济

养公昔日留诸偈伏苍岩之白虎佛法禅心

元朝泰定年间逸士连应元将此镌于岩石,可惜南史隐、连应元的字迹已荡然无存。所幸的是南宋绍兴年间胡日休等人及元朝至正年间县达鲁花赤游伏虎岩的纪志石刻尚存,且清楚可辨:“再扣禅门秋已深,岩花零落菊溜金;人情险处从头讲,佛也低眉感不禁。”这分明是对旁边一个大“佛”楷写的诠释。寺后又有“东岩”二字,大40厘米见方。这些宋、元、明以来的摩崖石刻,对研究地方书艺和历史有一定价值。

伏虎岩,山多峭岩怪石,又多泉涧流水。石有大小,势有高低,但相与凭籍,相互依傍,彼此或更磅礴危峻,或更瑰丽奇特。而岩间古木,罅隙新茸,杂生其间,摇曳一山日华风光。山中有屈曲幽深的虎洞,洞里缝隙生风,令人发怖。

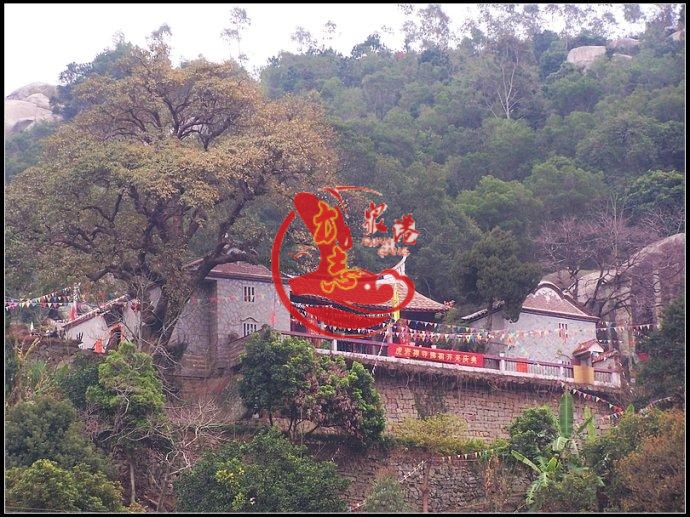

虎岩寺临崖砌石高筑,坐东朝西,占地413平方米。由三宝殿、观音殿、斋厨、禅房、游廊和庭台组成,殿内供奉三宝、观音、伏虎道人。寺宇始建于宋,清乾隆五十七年(公元1792年)重修,现存建筑为1983年后修复。三宝殿面阔三间,硬山式屋顶。其右侧为观音殿,左侧斋厨,再外各有一间禅房,乃在同一水平线上一列组成单进结构,又以游廊彼此勾通,出入皆由廊门。前面有一偌大庭台,与台边小阁均为明崇祯年间(公元1628-1644年)增建的。现存的这二间禅房,原来分别是钟楼和鼓楼。台的前面筑栏杆护卫,台的中央筑假山一座,引来泉水喷射水柱,带动石猴推磨,蔚为奇观。台外栏杆右侧有一棵高大古老的枷木冬树,传说树龄已近千年,至今仍苍翠挺拔,树盖纷披,夏日浓荫覆寺。寺左旁的水岩洞——清泉石室,约30平方米,浑然一块庞然磐石覆顶。洞内冬暖夏凉,岩隙洞壁泉眼如注,从不干涸,溅珠喷玉,集成琴韵轻弹铮铮有声的一股小流,被导入石柜,以作饮用。若逢大雨,洞岩顶好几道瀑布飞泻而下,有如碧空垂彩练,落地绽繁花。洞顶岩上刻有“水岩洞”三个大字。背部最高处有一脸盆大的地方,以石敲击,会发出“咚咚咚”的鼓声,颇为神奇。

扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050502000114号

闽公网安备:35050502000114号